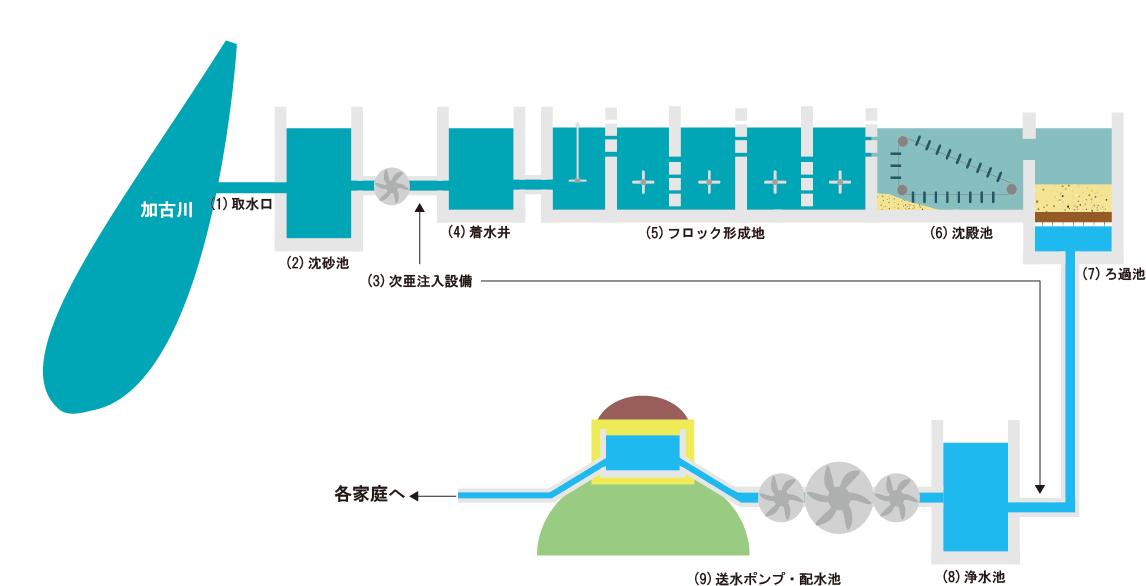

水ができるまで

中西条浄水場は、加古川の大堰から川の水を導き、その水を浄水処理して水道水を作っています。その処理工程を順番にご紹介します。

(1)取水口

水道水は1級河川 加古川の水から作られます。上下水道局では1日最大4万トンの水利権を得て、平成元年より加古川大堰から取水しています。

加古川大堰は、河口から12kmの地点に治水と利水の目的をもって、平成元年に建設された可動堰で、164万トンの水を貯めることができるものです。

(2)沈砂池

水の中に混ざっているゴミ等をスクリーンを通して取り除いて沈砂池に導き、流れを緩やかにすることにより砂を沈めます。

(3)次亜注入設備

取水ポンプによって送られてくる川の水(原水)に次亜塩素酸ナトリウム(以後「次亜」という)をごく少量入れて消毒します。

(4)着水井

次亜を入れた水に、濁りや汚れを取り除くための凝集剤〔ポリ塩化アルミニウム(以後「パック」という)〕を入れて混ぜ合わせます。

(5)フロック形成池

パックを入れた水を急速攪拌した後に、ゆっくりかき混ぜて、白いつぶ状のフロックを形成させて、沈澱し易くします。このフロックができる過程で、水の中の濁り成分がフロックに取り込まれることにより水の中の汚れが取り除かれます。

(6)沈澱池

3~4時間かけてゆっくり流れる間に小さなつぶ状になったフロックを沈めます。この池の水深は約4mです。

(7)ろ過池

砂の層を通すことで、パックでも取り除けなかった目に見えない小さな汚れを取り除きます。砂の層の厚さは約90㎝あり、さらにその下に小石の層が約40㎝ほどあります。この層は使っている内に汚れが溜まってくるので定期的に洗浄して繰り返し使っています。

(8)浄水池

最後に次亜を入れてできあがった水道水を貯めておきます。川の水から水道水ができるまで6~8時間かかります。

(9)送水ポンプ・配水池

できあがった水道水は、送水ポンプで一度高い所にある配水池へ送られ、そこから高低差を利用して各ご家庭へ送ります。

使用した水の行方

(1)排水設備

皆さんがトイレやお風呂、台所等で使用した水は、排水設備を通って公共下水道管へ流れます。 宅地内の排水管等を総称して「排水設備」と言います。この設備は個人が敷地内に設置し、個人が管理しなければなりません。

(2)公共下水道管

下水道管には高低差(勾配)がつけられており、高い方から低い方へと自然の流れ(自然流下)を利用して処理場まで流れます。 道路の下に埋められた下水道管には、清掃や修繕などの維持管理の為の出入り口としてマンホール(人孔)が設けられています。

(3)ポンプ場

地形の状況により自然流下させることが困難な場合や下水道管が勾配により徐々に地中深くなり設置・管理することが困難な場合は、ポンプ場を設置し下水を地表近くまで汲み上げ、再度自然流下により流します。

(4)終末処理場(加古川下流浄化センター)

処理場へ運ばれた汚水は、微生物のはたらきや化学的な処理により、きれいな水に戻り、川や海へ流れます。加古川市には加古川下流浄化センターという処理場があり、加古川市内だけでなく高砂市や稲美町、播磨町の水も集められて処理されています。

キーワード

キーワード お問い合わせ

お問い合わせ よくある質問

よくある質問